实证方法:观心

这是本文档旧的修订版!

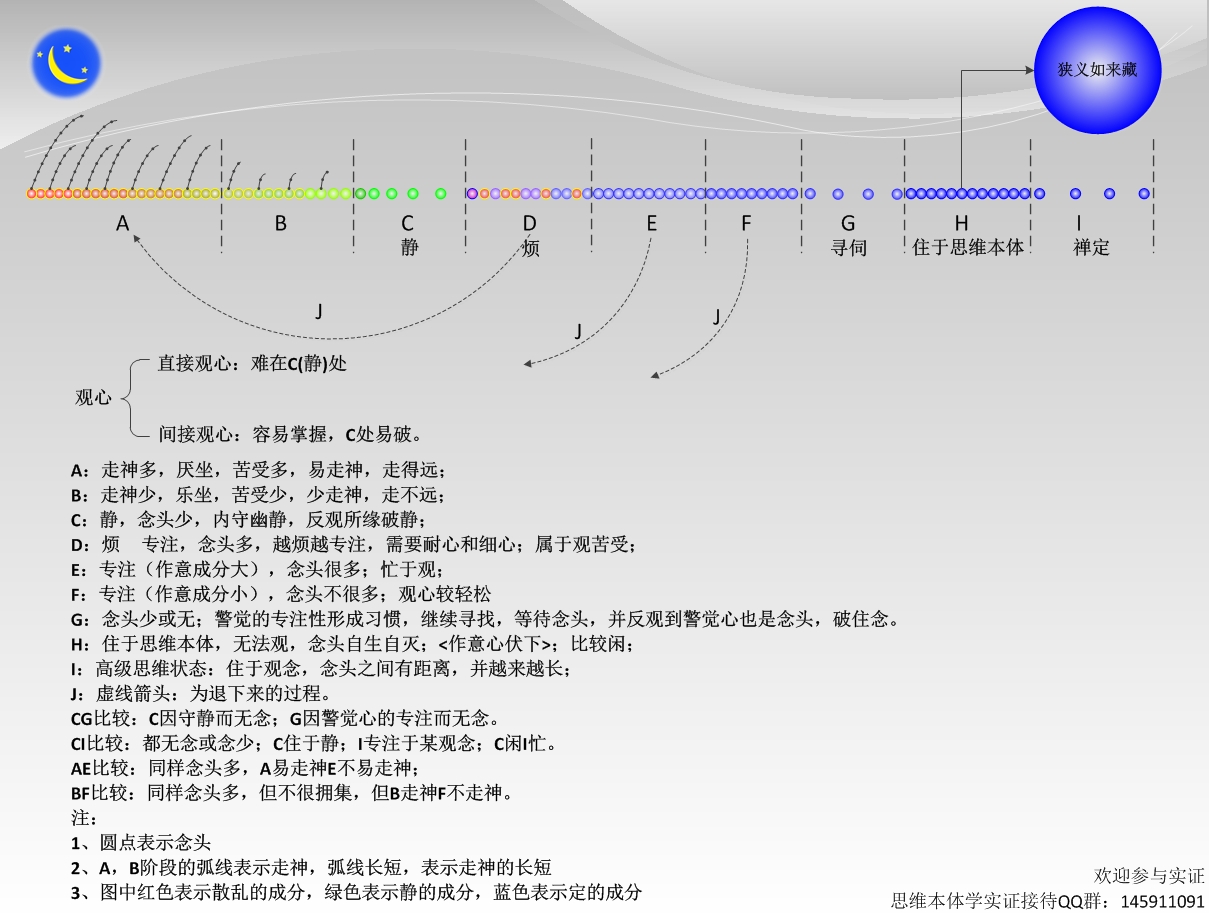

观心详释图

观心-《科学实证》讲座 40

- 2015年04月20日(P387—425)

- 主讲:清凉月老师

- 整理:凌云

- 审核:闲云

- 今天咱们谈一下“观心”。

- “观心”这种方法是佛法最核心的方法,也是每一个学佛的人必须掌握的方法。

- “观心”在操作上没有多大难度,我们每个人都会观心,都知道观心。所以对于这种方法,我们最需要了解的是它的原理,并不是它的操作性。只要了解了原理,那么观心就能够准确无误地进行。如果不了解原理,那么观心也是最容易出现错误的一个方法。因为什么?我们平时总是苦于各种念头,所以我们在观心的时候,不由自主就会加入“解除念头”这些观念,这样就会出现很多问题。

- 对于观心这种方法,我们要了解,“观心”能够使我们住于思维本体,能够在外因的作用下使我们回归如来藏。

- 首先,我们要了解,要住于思维本体,就是我们当前这种思维状态是由观察者和观察对象构成的,也就是是由两个要素构成,就是由思维的本体和思维内容这两个要素构成。

- 观心是一种“破坏”的方法,它是通过观察观察对象,使我们不住于观察对象从而破坏了我们当前这种思维状态的它的运作。当前这种思维状态我们是住于思维内容,然后展开运作,运作思维内容。而观心这种方法是不住于思维内容,是用破坏的方法,破除了我们当前这种思维状态运作的思维内容这个特征,我们就证入了住于思维本体。

- 刚才咱们谈的是,为什么“观心”这种方法能够住于思维本体?再一个我们还要了解,“住于思维本体”之后为什么能够回归如来藏?这个咱们以前也谈过,《思维本体学基础理论》上都有,就是“执着心”是一种功能,它就像咱们那个电机在轰隆隆响一样,而任何功能都有由低到高、有简单到复杂这样一个发展过程,作为思维来说,我们有一个思维的迟钝和思维的敏捷这样的一个发展过程。那么我们在使用观心这种方法把思维功能降到最低,也就是把执着心的功能降到最低,这样就丧失了快速应变的能力,在突发外因的作用下,我们将完全摧毁这种执着心的功能,从而回归如来藏,这是它的基本的原理。这就要求我们必须通过观心这种方法住于思维本体,因为住于思维本体才是把执着心的功能降到最低。为什么住于思维本体是降到最低?这就要求我们了解思维不同状态它的划分。

- 思维的不同状态,比如说,如来藏和思维衍生状态,就是思维根本状态和思维衍生状态,以及思维衍生状态的不同的状态——高级状态、过渡状态和低级状态,它都是按照念头进行划分的,以念头作为标准进行划分的。在思维根本状态是没有念头的,那么思维衍生状态的有念头的。也就是按照念头的有与无,我们把思维状态分为思维根本状态和思维衍生状态。在思维衍生状态是有念头,而念头的运作方式是不一样的,也就是按照念头的运作方式和念头的活动现象,我们把思维衍生状态分为高级状态、过渡状态和低级状态,高级状态就是我们说的禅定,过渡状态就是欲界定这个地方,低级状态就是我们当前这种相续性思维状态。我们当前处在这种思维衍生状态的低级状态,在这种状态,思维的活动现象,也就是念头的活动现象就表现为一种相续性思维。这就是我们根据念头的活动现象,把思维分为很多的状态,那么“观心”这种方法,它所调整的是念头的活动现象,并不是破除念头,一定要了解这一点。

- 我们使用观心这种方法的时候,它的根本的目的,也就是最终实证的结果,是调整念头的活动现象,并不是通过观心这种方法直接破除念头,我们是无法用这种方法直接破除念头的,这一点是非常关键的,我们一定要明白这一点。因为什么?念头是建立在执着心基础上的,我们在思维衍生状态去进行实证的时候,我们事实上就是使用执着心进行实证的,使用这种功能进行实证的,我们最终只能把这种功能降到最低,你是不可能使用执着心去破除执着心的,也就是在思维衍生状态,你观什么,你做什么,你统统都是在使用执着心的,就是使用这种功能的,所以我们一定要明白这一点,我们是不可能直接通过观心去破除念头的。

- 这就要求我们就是什么?你不要这个实证中,观心的过程中,加一个观念就是破除念头,你加这个观念破除念头,你就住于了“破除念头”这个观念,一定要从原理上明白这一点。只要明白这一点,我们就能把实证的侧重点放在调整念头的活动现象,而不是放在破除念头上。

- 我们当前这种思维状态的思维内容它分为三大类,咱们以前谈过,就是,一个就是如来藏的这些思维,因为我们根据条件论,我们当前这种状态建立在如来藏基础上,是如来藏形成的,因此如来藏的所有的特征在我们当前这种思维状态都有所展现,只是在选择性思维的作用下,它的展现不够全面、不够经常;那么我们当前这种思维状态的另一个思维内容是什么?就是念头——自动出现的念头,这些自动出现的念头它是一种苦受,这是因为什么?这一切念头都是建立在执着心基础上的,你不要认为哪些念头是高兴的念头,高兴的念头从根本上说也是苦受,因为什么?只要你还有这些念头,你将难以证入禅定中,无法回归如来藏,因此它同样是苦受的,我们平时所说的培养出离心,是培养摆脱那些痛苦的念头,那是一般的狭义的培养出离心,真正的培养出离心不是这样的,它是针对一切念头的,只有解决这些念头,你才能够真正的出离——回归如来藏;那么自动出现的念头是一种苦受,那么我们有一种规避这些痛苦的本能,所以我们会自然针对这些念头采取一些措施,这又形成了另一种思维内容,就是和这些念头配套的这些观念。这就是我们当前这种思维状态三大思维内容:一个是如来藏的,一个是自动出现的念头,一个是和自动出现的念头配套的一些观念——是我们主动做出的观念。

- 我们当前这种思维状态,它是在选择性思维作用下去追随自动出现的念头,是跟着自动出现的念头跑,跟着它奔跑,这就形成我们当前这种思维状态。也就是说,在三大思维内容中,我们当前这种思维状态是住于自动出现的念头的。

- 那么禅定中是什么?禅定中是住于观念的,是住于解决念头的观念的,也就是这三大思维内容中,在禅定中我们是住于解决念头的观念,我们说“止观”,什么是“止”?“止”就是断除相续性,断除我们当前这种思维状态它这种相续性,也就是说,排除选择性思维它的作用,排除它的功能,这样就进入禅定中;那么什么是“观”?“观”的目的是针对那些自动出现的念头的,所有的观法全部都是针对那些自动出现的念头,也就是说,所有的观法都是为了处理自动出现的念头,是一种处理的方法,这就是所谓的观法,你处理这些念头,你用一些观法,那么你将住于你的观法,也就是说,禅定中是住于观念的,一切观法都是观念,是住于一个一个观念。

- 这就是我们要了解就是,不同的思维状态它是以哪种思维内容为主,我们当前这种思维状态的思维内容是以自动出现的念头为主,是跟着这些自动出现的念头奔跑,所以就形成我们当前这种思维状态;而禅定中是不跟着自动出现的念头奔跑,而相反地是要解决那些自动出现的念头,所以就住于解决这些念头的观念,这样就形成了禅定;如来藏状态是干脆没有念头,所以只剩下唯一的就是如来藏的那种思维。

- 这就是我们从思维内容从这些方面去谈,通过这些分析我们可以认识到什么?就是由于这些念头是我们跟随着走,之所以跟随着走,那是因为我们使用选择性思维了,那么所以就是在实证中,就是根据选择性思维的是否运用,我们去进行划分的,也就是选择性思维是否发挥作用,从而形成了不同的状态。

- 选择性思维发挥作用,这样我们随着念头走,就证入了当前这种状态;我们不使用选择性思维,但这里的不使用其实是另一种使用,也就是说,我们一般人,就比如说,针对这个念头的时候,你告诉自己,我要不随着念头走,或者是去排除这个念头,你加入这个观念了,那么其实从本质上说还是去使用选择性思维的,但这种使用选择性思维这是你自动做出的观念,这是自己做出的观念,这就进入禅定中。所以禅定中是我们主动做出了一些观念,是为了应对那些念头而形成的观念,从根本上讲它也仍然是使用选择性思维,只不过这是我们主动做出来的,它主动做出来的任何观念,执着心力都比较弱,所以在这种情况下我们能住于这些观念。

- 那么我们要想真正地不使用选择性思维,那我们就必须通过“观心”住于思维本体,那么在这种情况下,会出现一些现象,那就是:

- 第一是自动出现的念头它表现得非常活泼,但是这些念头会自生自灭,也就是说,第一个特征是念头非常活泼,第二个特征是念头自生自灭,这是两大最显著的特征。

- 正是由于这两大特征的出现,它表明我们此时住于思维本体;假如现在就是念头表现得不活泼,念头之间拉开了距离,那就是进入禅定中了;假如这些念头不是自生自灭的,而是我们主动加入了一些观念,使它产生或消灭,就是使它改变它的运作的方式,那么就是进入了禅定或我们当前这种思维状态。所以观心就是不运作这些思维内容,不运作这些念头。

- 那么观心它作用的对象是什么?就是选择性思维,也就是“观心”是为了破选择性思维的,而不是为了破念头的。正是因为破了选择性思维,这样我们并不选择某一个念头,并不追逐某一个念头,因此念头无法展开相续性,也无法产生那些与这些念头配套的观念,那么在这种情况下我们就住于思维本体。也就是要了解“观心”它的作用对象,“观心”它所破坏的、它所作用的对象,是选择性思维,而不是念头,是一种观念,就是你主动地从事念头的运作这种观念,是破它的。这样我们就必须了解“选择性思维”的运作。

- “选择性思维”是诞生于低级禅定,从低级禅定向我们这个状态过渡的时候形成了选择性思维。选择性思维一旦形成,我们将脱离禅定,逐渐向我们当前这种思维状态发展。从这里我们也可以看出,选择性思维诞生于低级禅定中。禅定是一种潜意识的状态,潜意识的专注,因此选择性思维它是来源于潜意识的,因此它的自发的活动是一种潜意识的现象,比如说,我们走在大街上就眼睛到处乱看,这时你是无法控制地眼睛到处乱看的,为什么无法控制的?那是因为它是潜意识现象,它是自动运作的,它是能够自动运作,就像我们走路一样,走路的时候,你边和别人说话边走路,你也并不去专门地告诉自己应该先抬左腿还是先抬右腿,从来没有这样的,你能够一边和别人说话,一边走路,这就是因为潜意识的作用,像呼吸也是这样的,都是潜意识的作用。那么这种选择性思维,这种功能也是这样的。

- 那么这种潜意识的功能,我们知道潜意识能够被有意识思维打破,所以这种功能,当我们用有意识思维去观察它的时候,它立刻就停止运作了,举例来说:选择性思维选择了某一个念头展开运作,这时候你会处于走神中,在这种情况下突然你惊醒,你开始觉知到你选择这个思维内容了,你住于这种状态了,当你惊醒的时候,你发现它的时候,那么走神立刻就停止,这个选择性思维当下就不发生作用了,所以这就是我们要培养一个与这个选择性思维相抵消的一个功能,就是“警觉心”,培养警觉心。

- 培养“警觉心”的目的是什么?就是与这个选择性思维功能相抵消,相反,使它无法发挥作用。使它无法发挥作用,这样我们就不再去跟着那些念头跑。但是,这里要注意一点,就是我们刚开始说过的,你做出的这些观念,它从根本上说,它仍然是用选择性思维的,只不过你选择了与自动出现的念头相反的、配套的观念,你选择的是观念,而不是自动出现的念头,你主动做出任何事情都是你选择某一件事情去做的,都是你在使用选择性思维,所以这里要了解这一点。也就是说,你现在使用警觉心去观这个念头,从根本上说你仍然是在使用选择性思维,只不过你使用的是一种主动做出的观念。既然你是使用选择性思维,那么毫无疑问,你展开的仍然是一个相续性思维状态,因为选择性思维只要发挥作用,你就一定处于我们当前这种相续性思维状态,所以当我们使用警觉心的时候,你就是住于警觉心,那么这个警觉心将持续地发挥作用。

- 由于警觉心是与那个选择性思维是相反的,就是我们平时自动地选择那个念头,与它相反,所以在这种情况下,你将住于这种无念的状态,因为你把其他念头破除了嘛,其他念头没法产生,这就是我们在这时候你主动使用一种观念,从根本上说你使用的这种观念,也属于使用选择性思维的,所以这时候就处于一种警觉心的相续性状态。就像我们有时候身体觉受没消失的时候你观心,你同样处于警觉心的相续性过程,这样就出现什么?就住于静,念头不再产生,住于静这种状态,“静”也是一种相续性思维,只不过你是在体验这种心理的状态,体验这种思维的现象,你安住于这种相续性思维的现象,这就是一种特殊的相续性思维。这种特殊的相续性思维表现为就是单一思维内容它的相续性运作。

- 那么禅定也是这样的,禅定也是单一思维内容的相续性运作,只不过这时候你的专注力非常强,你专注于这种观念,而这种观念的作用于那个念头的,使其他念头无法起,这因为专注力的原因,使禅定的状态能够持续地延长,也就是说,从这里我们也可以看出,禅定和静只是一个功夫高低的问题,它们从本质上说没有根本的区别,二者都是使用一种观念去作用于念头,这样你就进入了某种状态,都是一种单一思维内容的相续性,只不过一个高级,一个低级。

- 这就是我们通过观心,使用警觉心这种观念,然后就使那些自动出现的念头不再产生,但是由于这种警觉心它也属于一种相续性思维,如果我们始终住于这种警觉心,那么我们毫无疑问,就没有脱离当前这种思维状态,因为当前这种思维状态就建立在选择性思维基础上的,使用警觉心就是使用选择性思维。这就要求我们在继续实证的过程中,还需要进一步地破除这种警觉心。破除这种警觉心,这样就能够住于思维本体,也就是连这种与念头配套的观念也没有了,那么这样这些念头就会重新处于一种活泼的状态,自动运作,自生自灭。这就是观心它的基本的原理和最终的目的。

- 那么在实证中我们究竟应该怎样的更为深入地认识和掌握“观心”,咱们看387页。

- 一、观心(附:观烦):

- (一)“观心”的重要性:这个咱们谈过了。

- 1、“观心”就是客观地观察思维活动情况;

- 2、必须使用“观心”方法才能住于“思维本体”;

- 3、只有住于“思维本体”才能回归“思维根本状态”。

- (二)思维内容(念头)的分类:

- 我们要了解观心所作用的思维内容,我们要了解思维内容的分类,也就是要了解那个念头的分类。当然这里的念头就指的是广义的念头,而不是单指那些自动出现的念头。这就是思维内容。

- 由于观心从广义上来说它并不仅仅是指我们纯粹的思维方面的这些观念,因为什么?观心从根本上说它是咱们刚开始谈的,它是为了破坏当前这种思维状态的构成条件,因为我们当前这种思维状态是由思维的本体和思维内容构成,它是为了破除这个条件的,它破除的是什么?破除的是思维内容的运作现象,它是破的这一个条件。

- 所以这就告诉我们,就是广义的“观心”就是观思维内容,只要你是在观思维内容,就是观心。而思维内容,我们知道,我们现在所看到的这一切的现象,山河大地啊等等这些都属于思维内容,因为都属于观察对象嘛,所谓思维内容就是观察对象,因此观这周围的一切的境界,它从广义上说也属于观心,并不仅仅是指“观思维”才叫“观心”的。所以就是我们说观海潮音、观那个看山不是山看水不是水,等等,那么这些统统都属于观心,它是一个广义的观心。

- 狭义的“观心”指的是就是观思维。所以在这里我们就要了解观心从根本上说它作用的是思维内容,因此根据思维内容的分类,我们可以把观心分为不同的类型。我们“狭义的观心”指的是单纯地观思维,“广义的观心”是包含我们所可见的这些物质的现象,也就是包括物质和思维两个方面,因为在我们当前这种状态受执着心的作用,我们有心物对立的错觉这些观念,所以:

- 观心也就分为“物质”和“思维”两方面“

- 1、物质类思维内容(物质类念头)

- 在物质方面就分为身体和外界的物两种:

- (1)身体

- 因为我们对身体是最敏感,所以把身体这种特殊的物质单独地摘出来列为一个类型,这就是身体。

- (2)外境(境界化念头)

- 另一种思维内容,另一种观察对象就是外境,外境也就是境界化的这些念头。那么这些境界化的念头,这个咱们在各种实证方法和公案中也都了解,就是,比如说,观海潮音,或者看山不是山看水不是水,等等,这些统统都是作用于这些境界化的念头,作用于物质的现象。

- 那么对于这些境界化的念头,由于我们观心的目的是住于思维本体,而不是住于思维对象的,所以在这种情况下,我们用的就是普遍性留意这种思维功能,而作用于观察对象的最基本、最直观的特征。也就是说,我们如果想通过观这些境界化念头,通过观海潮音,或者观山河大地、树木啊等等,通过观这些去住于思维本体,你想借助观这些境界住于思维本体的,那么你就必须使用普遍性留意,这是第一,必须使用普遍性留意;第二,你必须住于这些观察对象的最基本、最直观的特征,而不能住于它的更深层次特征,因为当你住于更深层次特征,你是使用选择性思维的,你将跟着这些境界跑。所以这里就是我们要了解,你要想住于思维本体,那你就必须住于观察对象的最基本、最直观的特征。

- 反过来,怎样才能住于观察对象最基本、最直观特征?你就必须使用普遍性留意这种思维功能,因为普遍性留意这种思维功能是作用于观察对象的最基本、最直观的特征,而选择性注意这种思维功能,是作用于观察对象的更深层次的特征,所以这就要求我们,就是你要想通过外境,通过观察这些境界化的念头住于思维本体,那么在实证中你唯一的只能是使用普遍性留意这种思维功能,在这时候决不能使用选择性注意这种思维功能的。

- 那么在什么情况下才能使用普遍性留意这种功能?那就是在内在的潜意识平台极其稳定的情况下,这时候才行,举例来说:你在打瞌睡的时候,在打瞌睡的时候你很困,那么这个时候你对外界的事物的观察是似有似无、若即若离的,比如说,你听到某种声音,你不会去体验这个声音是什么声音,是什么发出来的,声音是好听啊,不好听啊,你没有这回事,你不会去体验这些的,因为什么?你完全地住于内在的这种境界。所以这就告诉我们,你要想通过这些境界化的念头住于思维本体,那么第一条,你就首先必须让自己的潜意识系统极其稳定,如果这时候你的心还很散乱,你的念头还像平时那样,咱们说的在厌坐状态,那这你是根本不可能做到这一点的。所以我们如果想通过境界化的念头住于思维本体,你想通过观海潮音住于思维本体,或者通过“看山不是山,看水不是水”住于思维本体,那你就必须使自己的内在的潜意识系统非常稳定。

- 内在潜意识系统怎样才能非常稳定?

- 第一,就是要么你平常能处于那种恬淡虚无的状态,心境非常的清净,波澜不惊的,能够做到“但自无心于万物,何妨万物常围绕”,你的的确确能够做到这些,然后你在打坐过程中,你的心就不会向外追逐,这是第一个静,就是很深沉的静;

- 第二个就是打瞌睡,打瞌睡的时候不会去跟着外境跑,心非常的安定,这是打瞌睡的状态;

- 第三就是从禅定中下来,在禅定中我们都是住于内在的境界,总是在努力地解决那些念头的干扰,所以你能够安住于内在的境界,也就是禅定中使我们能够安住于内在的境界,什么样内在的境界?就是你的观法,一个观法,这些观法虽然不同,但它们都有一个共同的功能,那就是能够让你安住于你所希望的那种内在的境界,也就是内在的潜意识的状态,这就是从高级禅定中退下来,这样在生活中、在动态中,你也能够安住于这种内在的境界。

- 这样在实证中的时候,当我们能够安住于内在的境界的时候,对外界的事物你用的思维功能就是普遍性留意似有似无、若即若离的观,而这种思维功能,正好恰恰是作用于观察对象的最基本特征的,所以在这时候,你去观察观察对象的时候,借助观察对象的最基本的特征,安住于思维本体,而这种安住于思维本体是专注地安住于思维本体,是持久地专注。

- 什么叫做专注?在这里就是持久地安住于思维本体,这就是必须达到这种功夫,第一,就是你使用普遍性留意这种思维功能,借助于外界事物的第一个特征,也就是最基本、最直观的特征,形成专注力,而这种专注是安住于思维本体,而不是专注于外境。你想一下这个有多么的复杂,这就是通过观外境去进行实证是非常困难的。因为我们绝大多数人,第一,你是无法形成非常稳定的内在的潜意识系统,尤其是在动态中,你是非常、非常难做到这一点的,如果在静态中,在打瞌睡的情况下,这个倒还是可以的,你能够做得到的,而一般人那个静你都是不稳定的,更谈不上从禅定中下来,因为你从来没入过禅定。

- 所以你唯一利用的平台就是打瞌睡,只有在打瞌睡的时候,你才能够使用那个普遍性留意这个思维功能似有似无、若即若离地去观外境,你才能够安住于外境的最基本、最直观的特征,只有在这种情况下,你才能够咱们说像观海潮音的时候住于海潮音的生灭,它的产生和消灭这个特征,这个特征是海潮音的最基本的特征,你才能够停留于其他事物的那些最基本的特征。

- 比如说,你在打瞌睡的时候,眼睛似睁非睁的,在这种情况下,你观你面前的这个地板啊,或者这些境界、这些事物,这时候你才能观得到它的最基本、最直观的特征,所以这个就是我们做为一般人来说,你要想通过观外境住于思维本体,那么你唯一的只能使用打瞌睡,那个静你使用不了,你也从来没有入过禅定,你也不可能使用禅定中的那种心境,但是对于从禅定中退下来的人,他是可以利用禅定中的那种心境的,利用禅定的心境它是稳定的,因此他可以在动态中去观,而利用打瞌睡这种状态,你不可能在行动的过程中打瞌睡,你不可能是边走路边打瞌睡,即使你在走路得过程中的确非常困倦,你也好像能够边走路边打瞌睡,但事实上它总是被有意识思维打破,因为你使用这个身体,就必须使用有意识思维。

- 所以对于我们一般人来说,你只有在静坐的过程中,而且是在打瞌睡的情况下,你才能使用普遍性留意作用于观察对象的最基本、最直观的特征。

- 所以这就是告诉我们,如果你没有任何的禅定的功夫,你只是刚刚开始修行,那么你想通过观外境住于思维本体,你就必须在静坐中,在静态中实证,还必须在打瞌睡的状态下实证,在打瞌睡的状态下,而且只能使用普遍性留意这种思维功能实证,这是三大要素,这三大要素缺一不可。

- 如果是观心的话,直接观思维的话,观念头的话,那么这就不一样了。因为什么?观念头是我们和观那个外界的物质境界它又有所不同,相对来说我们是比较容易操作的,不容易出问题的,如果你要是观外境的话,一不留意你就住于外境的其他特征了,这样就无法住于思维本体。

- 所以对于我们来说,在观心这种方法中,虽然广义上来说,观外界的境界也属于观心,但是对我们来说,在操作上,最容易操作的,也是最安全、最准确的,效率最高的,就是观那些狭义的念头,就是思维,观思维,就是我们说的“以心观心”。“以心观心”这时候是最准确、效率最高,也最容易操作,这是我们推荐使用的方法。这就是我们通过对这些念头进行掌握。

- 那么在389页也提到就是:

- 怎样潜意识对待这些境界?也就是住于念头的最基本的特征,那么这里就是

- A要观察熟悉的物质境界

- 因为新奇特的那物质境界,马上就会让选择性思维处于活跃状态,这样就使用有意识思维了,那你就没法观了。

- B观察整体

- 观察观察对象整体,当然是作用于整体,如果这时候你是作用于局部、作用于某一特征,那这都不行。

- 所以这个就是,如果你是观境界化的念头的话,我们最需要了解的就是:第一,就是,观察对象具有很多特征,而它有一个特征是它的最基本、最直观的特征,你只能安住于这个特征,只能借助于这个特征,你才能够住于思维本体,记着这里使用这个特征的目的,是为了使你能够持久地住于这思维本体的。因为什么?你在打瞌睡的时候去观外境,打瞌睡它是我们当前这种思维状态特有的一种现象,是一种“静”,而静容易“静极生动”,你怎样才能够不让它静极生动?那么你必须形成高度的专注,因为只有专注才能安住,不专注是不可能的。

- 怎样才能既专注同时又不被那观察对象拉走?那你唯一的只能借助于观察对象的最基本、最直观的特征,通过这个观察对象最基本、最直观的特征,逐渐逐渐地安住于思维本体,安住于思维本体的同时是怎么样?它不再产生静极生动了,能够持续地安住于这种状态,不再产生静极生动。

- 如果你不是这样,比如说,你住于一般的静,一般的静中,一般的打瞌睡中,打瞌睡你也能够作用于观察对象最基本的特征,就像观音菩萨一样,观音菩萨是作用于海潮音的生灭这个现象,你在打瞌睡的状态下,你也能够像观世音菩萨那样的,住于生灭这个现象。但是你不要忘了你是在静中,打瞌睡是一种静,那么“静”在外界因素破的时候,你打破静之后,你将进入“动”,进入散乱中。

- 因为我们当前这种思维状态只有动和静两种状态,所以你经过打瞌睡必须借助于外界境界的这个也就是海潮音的生灭这个特征,使你逐渐逐渐形成专注,跳出当前这种状态的“动”和“静”这两种现象,也就是跳出相续性思维,安住于咱们说的过渡状态的这样一个专注,这个专注当然带有一点点静的成分,但是它和我们当前这种状态的动和静这两种现象,又有根本的区别。

- 所以我们一定要明白,就是我们一定要借助于观察对象的最基本的特征,不断地、不断地提高专注力。提高专注力,使我们能够安住于思维本体,只有在这种情况下,外因作用之后,才能够破了你所住于思维本体这种状态,也就是说,破执着心,破念头,回归如来藏,而不是破静,不是观念打破静,然后进入了动,不是这样的。

- 所以这个就是,我们大家在打瞌睡的时候,很多人也能够安住于外界的境界,同时很多人在这种情况下,也很容易受到惊吓。比如说,你在打瞌睡的时候,别人突然喊你一下,或者一个事情突然惊你一下,在这种情况下你并没有回归如来藏,那是什么原因?就是因为你安住于的这种状态它是一个静,现在唯一需要做的,就是这个状态继续发展,让它行成专注,你能够专注地、清明地安住于这种状态,那么在这种情况下,外因再来作用的时候,你就回归如来藏了。

- 从这里我们也可以看出,通过观外境实证,和一般人打瞌睡,它仅仅只是程度的问题,也就是说,你安住于这种状态,你能够让这种专注力非常强、增强,然后跳出了我们当前这种思维状态,跳出了动与静这两种状态。所以,从操作上来说,观外境如果你应用得好的话,也容易操作,但是由于我们平时无法摆脱静极生动这样一个规律,因为你身体觉受这一关没过,静极生动这个规律你破不了,所以你在打瞌睡这种状态观外境,观了一会,要么你堕于昏沉堕于睡眠中,要么就是静极生动又进入散乱中,所以你总是失败。

- 所以观外境这种方法,本来是操作也容易的,但因为是身体这一关你没有过,这是个决定因素。这一关你没有过,所以你不由自主就堕于这个静极生动这个过程中。为什么身体这一关没过会出现这种现象?因为身体是和相续性思维对应的,心物是一体的,相续性思维具有动和静两种状态,只要身体这一关你没过,那么你毫无疑问,你就处于动和静这两种状态,所以在这种状态下,你就会出现静极生动这种现象。

- 怎样才能使我们跳出这种状态?也就是说能够安住于思维本体,那么在这里就是,要么你是这个观的时间极大的延长,也就是在打瞌睡中观这个外境,你能让这个时间极大的延长,只要它能够延长,它就一定能够形成专注,一定能够住于思维本体,这是第一个方法;第二个方法,就是解决身体,你能够解决身体的这种宏观状态,能够破除身体的觉受,这样你就跳出了动和静这个极变规律,跳出它的束缚了,这样你就住于专注的静。

- 所以就是你想借助打瞌睡观外境住于思维本体回归如来藏,那么你在身体觉受没解决的情况下,你就唯一的只能是使这个时间延长,用时间换取胜利,让时间延长;如果你能够让身体觉受完全消失,那么这时候你再去观外境,那就容易得多了,那就非常容易成功了。

- 使身体觉受消失,一般情况下有两种方法:

- 一种方法是直接解决身体,就是身体的微观物质这方面你掌握得非常好,应用得非常好,身体觉受能够瞬间的、很快的就没有了;

- 另一种方法就是你能够进入禅定中,进入禅定中再从禅定中退下来的人,对身体的运用,对这宏观状态的应用也是很微薄的,他很容易放弃宏观状态,所以很容易住于思维本体。这就是观外境的实证。

- 所以这就是我们对这个观外境它的基本原理一定要掌握得非常好,基本原理掌握得不好的话,你容易出现一些错误,比如说,你在打瞌睡的时候,你在实证中,你本来没跳出我们当前这种状态,你还处于静中,处于静中之后,然后在这种状态,你也能够观察到外界境界的这些最基本的特征,住于最基本的特征,你也能够在受到突然惊吓之后,外因作用之后,会一下子进入一种无念的状态,那是一种惊吓的状态,愣神的状态,从这种状态出来之后,你也能够体验到这个心是“咚咚咚”跳的,心跳,也能体现到“心动”,也能体验到这个念头突然升起,所以你会惊喜,惊喜自己就一下子证入这种状态了,好像回归如来藏了,你会出现这样的错误。

- 那么在这种情况下你就会有一种感觉,就说“噢!我终于证得了”,一种高兴,因为你曾经听人家说过“证入如来藏状态是无念的,从如来藏出来是心动,然后念头产生”,你听人家说过有这种特征,所以这时候你就认为自己的的确确是回归如来藏了,于是就高兴。这就是一种假的回归如来藏,它属于一种愣神、惊吓,世间人好多都有这种状态的。从这种状态出来的人,由于你认为你得到了这种状态,所以你是一种高兴。过去的人就是这样,他认为回归如来藏了,高兴得不得了。你高兴,你就错了,如来藏状态出来的人,都是一种大悲的状态,因为什么?失去了,有所失嘛,希望越大,失望越大,而不是有所得。凡是高兴的都是有所得,有所得,才有高兴,失去的东西他是一定不会高兴的,哪一个人自己丢失了东西,然后还高兴得不得了?没有这样的。

- 所以这就是你了解了这个基本原理之后,了解这个操作中这些要素之后,你就不会再去犯那些低级的错误,不至于住于一些相似的境界了,被一些相似的境界所困扰。接着咱们再看392页:

- 2.思维类思维内容

- 思维类的内容这一个谈到的就是外源性思维、内源性思维、习惯性思维,这是按照咱们思维的来源去划分的,因为这个思维内容可以按照不同的标准进行划分,不同的标准是为了实证中方便我们去掌握。比如说,外源性思维,那就是我们刚开始实证的时候,厌坐状态,它主要是外源性思维。

- 什么是外源性思维?就是外界的这些事情,这些事情它是矛盾的主要方面,它是起决定意义的,它严重地干扰你,使你无法安住下来,安住于内在境界,比如说,白天你和别人吵了一架,或者白天你在做一个非常难的事情,等等,那么这些事情又非常紧迫、非常重要,你放不下,所以你现在打坐,心安不下来,这是外源性的。这些思维内容我们比较容易发现,它对我们的实证并不能造成根本的破坏,它仅仅只是在第一个阶段,在厌坐阶段,对我们有影响,过了厌坐阶段,它就不起什么作用了,因为什么?这些念头是有意识思维,当我们完成有意识思维向潜意识思维转化的时候,这些念头就破了。

- 对我们影响最大的是潜意识散乱,刚才那个外源性念头它是一个有意识的散乱,对我们影响最大的是潜意识散乱,因为我们实证是建立在潜意识基础上,要形成潜意识专注的,所以潜意识散乱对我们影响最大,这就是这些内源性的思维。

- 内源性思维包括什么?就是包括习惯类的、自动产生的,第二个就是希望类的,我们主动做出的这些观念,配套的这些观念,这些对我们影响是最大的。

- 为什么这里要谈这些?这样划分?就是为“观心”服务的。我们很多人在观心的时候观不住,不由自主随着这个念头跑了,这就是因为你对这些念头没有进行分类。有的念头你不认为它是念头,有的观念不认为它是杂念,所以你就跟着它跑了。你对它进行分析,有所认识之后,一下子就能够观得住了。因为什么?观心这种方法本来它是非常简单,它最难的地方就在于你认识不到哪些念头、哪些观念它是我们当前这种状态特有的,你认识不了这一点,所以就跟着它走,因为你经常生活在这种状态嘛,身在此山中嘛,所以这时候你不识它的真面目,就跟着它走了。

- 所以就是对于观心这种方法,我们在这个地方最需要注意的就是,要对念头进行充分地认识,深入地认识,认识到了,你就不跟着它走了。这就是为什么要求我们在实证中要写实证日志,你今天观心,你为什么失败了?在这中间你跟着那些念头跑了?只要你能够写日志,对这个实证过程进行分析,经过分析之后,你会突然发现,哦,原来自己跟着这些念头跑了,这时候你就突然发现,哦,这些念头是杂念,以前你并不觉得它是杂念的,因为什么?是你主动做出的东西,你主动做出的东西,你肯定不会认为它是杂念的,因为你认为它是杂念的时候,它就不会再去运作了,潜意识就是这样的,当你把它分别为好与坏,这时候它就不去运作了,你认为的杂念往往都是那些干扰你的、自动出现的这叫杂念,你主动做出的你不认为它是杂念。

- 所以在这里就是“观心”这种方法,我们写实证日志是非常重要的,在写实证日志的时候,这里就要了解对念头的这些分类,对念头的这些各种现象的掌握,这个是非常关键的。这个如果你要分析不透彻,掌握不了,你的观心也是很难进行的。这就是我们如果要掌握观心这种方法,就必须对念头也就是像写论文一样做一个专题的这样研究,这样你深入地认识,自然就能够观得住了。

- (三)“观心”的主要任务和基本原理:

- 这个咱们刚开始都谈过了,对于这些,它的基本原理,在我们“观心”中是最关键的。我们很多人也经常“观心”,但“观心”最终是走入了禅定中,没法住于思维本体,那就是因为你加入了一些观念。

- 为什么你加入一些观念?就是因为你在生活中,你总是处于各种苦恼中,所以你有一种观念就是“我要破除念头”,你加入一个观念“你要破除念头”,比如说,古人说的就是“抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁”,也就是这时候他想断念头的,但是发现念头又断不了,越是断不了他越是想断,他认为这个念头必须想办法才能断,必须去这样努力才能断,也就是他有一种观念就是“这些念头,如果我不努力,它肯定断不了,我这样努力它都断不了,不努力更断不了”,所以他现在就是认为“这些念头是可以断的,而且经过努力是应该能断的,而且为了摆脱这些痛苦,我必须断这些念头”,就是这几种观念搅在一起了。这几种观念搅在一起,所以他一直在努力地断念头。一直努力断念头他就住于“断念头”这个观念,所以他在“观心”中他不由自主就是加入了这样一个观念,就是“要断念头”,结果怎么样?由于这个观念的作用,你就进入了禅定中,在念头刚产生,这个念头它的运作刚刚被暂断的时候,也就由于这个观念的作用,它就很快就拉开距离,然后就证入了禅定中了,那么这就没法住于思维本体了。

- 所以在这里就是我们需要做的就是要了解:

- 第一个就是,念头是执着心的表现形式,在执着心没有破除的时候,念头是绝不可能破除的,而你在“观心”的时候,你是住于思维衍生状态的,是在执着心的作用下,因此在“观心”的时候是绝不可能断除念头的,是绝对不可能断除念头的,所以你不要寄希望于断除念头,因为是不可能的事情;

- 第二个就是,观心这种方法,它的目的不是断除念头,而是怎么样?是为了调整念头的活动现象,它是作用于念头的活动现象,是改变念头的活动现象,并不是断除念头,而断除念头是通过外因去断的,不是通过观心去断的。而这些念头活动现象的破除,是因为选择性思维,所以观心这种方法破除的是选择性思维,选择性思维破除了,然后这个念头就会自生自灭,它就会进入另一种活动现象,那就是自生自灭,住于思维本体这种状态。所以在这里就是我们对“观心”这几个原理一定要牢牢地掌握。这几个原理掌握之后,你就不会轻而易举再加入那些错误的观念了。

- 再一个就是要了解的就是,选择性思维它是诞生于禅定中,诞生于潜意识状态,是一种潜意识现象,而这种潜意识现象在观察到的时候它马上就消失了,所以就是选择性思维的破除,最关键的就是你能认识它,你能认识它,你就一定能够破除它。这就要求我们必须对那些各种观念进行分类,就是我们刚才说的那些外源性念头、内源性念头、习惯性观念、希望性念头等等,对这些念头进行分类,进行认识。你认识到之后,它就绝不可能运作了,这样你就住于思维本体了。

- 所以这几个地方,哪一个环节都是非常重要的,你看表面上看来这个“观心”很容易,每一个人都会“观心”,但是这个原理你是不容易掌握的,原理掌握不了,你就很难去实证。古人虽然说了很多方法,但是如果你不了解原理,你也根本做不到,比如,古人说对于念头“不迎不拒”,既不迎,也不拒,因为这中间无念的时候你会等待嘛,等待着念头他又告诉你“不迎”,“不迎”该怎么操作?你也不知道;然后“不拒”,这个念头“不拒”怎么可能?“不拒”它不又跟着念头走了?所以你会跟着念头走。所以古人在这个地方也是做得非常非常困难的,在教学这方面,在古代的时候确实是没法去做,他只能这样按照自己的经验去告诉你“不迎不拒”,在你观念没有转变的时候你是绝不可能做到“不迎不拒”的,一定做不到这一点的。所以我们在这里一定要掌握一点就是,对“观心”这种方法,你在没有掌握原理的时候,宁可不要去实证,掌握原理之后你再去做,那就容易得多了。

- 所以,咱们的要求就是,对观心这种方法,实证的前提,就是掌握原理,掌握原理之后,这样就能够,第一就是保证实证的准确性,也就是实证一定要准确无误的,就是我们说的“指哪打哪”,绝不能出现一丝一毫的错误,不能说是南辕北辙,这样来说就没法准确地解决生死,这是第一点;第二点,掌握原理之后,实证的效率就非常高,因为什么?“观心”人人都会观,原理你认识之后,那么潜意识就会自动运作,会自动地进行实证的,所以就是掌握原理之后,实证效率非常高,成功率非常高。而没有掌握原理的人,按照经验主义进行实证的人,世界上第一个实证的人,效率就非常低,你看前人那么多人都会观心,但有几个人成功的,很难成功的。所以就是我们了解原理之后,你的实证效率和实证是准确性都会大大的提高。

- 那么在观心中,由于我们当前这种思维状态是一个“动极生静”、“静极生动”的状态,所以观心这种方法要求我们就是必须摆脱当前这种思维状态,要不然你会在动静两种状态来回地这样折腾,而摆脱这种状态就必须解决身体觉受。在解决身体觉受之后,再去“观心”,那就会效率非常高,能够准确无误地去做。所以我们“观心”这种方法可以和其他方法结合起来进行,也就是在使用其他方法的时候,只要身体觉受消失了,那么在这里你就可以转为“观心”,转为观心之后,你就非常容易成功了。

- 这就要求我们和上次谈的那个打瞌睡观外境结合起来,打瞌睡观外境在通过观外境的过程中你的专注力越来越高,慢慢地慢慢地就将进入什么?咱们说的那个能安住于那个慢动作,比如说,水滴滴落这个慢动作,这个水滴滴落你能够观上半个小时它还滴不完,你愿意这样观,愿意这样慢慢地观,一个重复的动作,你能重复无数遍还愿意、还会自动地去重复,你丝毫不会感觉到有了烦躁啊、不愿意坐啊,没有这些感觉,这就形成什么?这就形成这个“一心不乱”了,能安住于这种状态,在这种状态,由于你向禅定中走的,所以你会怎么?你会观那个“将动未动”,在观“将动未动”这个地方,刚开始你是有意去暗示这样观的,所以它是有意识思维,它能打破当前那种潜意识状态,所以观不住,观不住以后退下来,在连续退几回之后,那么要么就是完成了有意识思维向潜意识思维转化,也就是观这个“将动未动”,会完成这个有意识向潜意识的转化,能把这个转化过程完成,这个转化过程完成了,你就进入禅定中了;这个转化过程完成不了,那么就会由于有意识思维打破了潜意识,那么这时候你会重新进入怎么样?散乱状态。在这个地方,你千万不要认为它是不好的,因为在这个地方,进入散乱之后,心会怎么样?心会很活泼的,很活泼怎么样?你就能够“观心”,你就能够观得住,同时,由于在这个地方,身体觉受已经消失,所以“观心”就非常容易成功。这就是说,你必须和其他方法结合起来,结合起来之后,在身体觉受消失,在这个地方,转为观心,就很容易成功了。

- 那么怎样才能够在这个地方准确转为“观心”?由于思维具有习惯性,在这种潜意识状态,潜意识是自动运作的,所以你在打瞌睡观外境或者使用其他方法去进行实证的过程中,你就可以一边去观慢动作,或者你是念佛的,一边念佛,一边去观这些自动出现的念头,插进来的杂念,也就是说,你一边去向着那个你原来的那个定那个放向去实证,一边就观这个杂念,由于这个观杂念的过程中逐渐、逐渐也会形成习惯,所以说当你刚开始确定的那个向禅定中走啊,或者向欲界定中走那个方向,没走通的情况下,由于习惯的作用,你会自动地转为观心,也就是这时候会自动地转为观心的。所以这就是我们在实证中的时候可以把观心这种方法和其他方法结合起来进行实证,这样来说实证就很容易成功了。

- 那么观心它的操作过程是怎么样的?也就是这个实证过程是怎样的,它会经历那些过程?从大的阶段来划分:

- 就是先要经历身体觉受没消失之前这个阶段,因为咱们大多数人就是身体觉受你是没法消失的,所以你必须经历这个阶段。这个阶段属于怎么样的阶段?就是一个“动极生静”和“静极生动”,属于一个动和静两种状态作用的这个阶段。在这个阶段是最容易出现的现象是什么?就是你在观心,观着观着没有念头了,没有念头你不知道怎么观了,就是最容易出现这种现象。当你这时候你觉知到观心……虽然你也是听别人说这个时候反过来是观这个警觉心嘛,你也觉知到“噢,我自己用了警觉心”,那你也反过来观警觉心,一观警觉心之后,但是破了警觉心之后,它也是个念头,这个念头破了之后,其他念头不活泼,根本还是产生不了,为什么?因为它还是一个静,你怎样破都是一个静,它和那一个形成那个专注的静之后,再破警觉心的时候那是不一样的,那个地方就是破了那个警觉心之后,由于没有“动”这种状态,也就是说,那时候是没有动与静这两种状态,所以念头很快又活泼起来,这是二者的不同。所以说在身体觉受没消失之前,你直接“观心”的话,你会在这两种状态来回摇摆。

- 那么随着实证的进一步发展,也就是身体觉受逐渐消失之后,你观心能够观得住了,那么这时候是一种专注的静,是一种潜意识的状态,你所形成的这种警觉心,和前面你所用的警觉心已完全不一样了。在身体觉受没消失的时候,你用的警觉心是一个有意识的警觉心,它是一个有意识的警觉心;在身体觉受消失之后,这时候的警觉心它是一个潜意识的警觉心。潜意识能够持续运作,我们要了解潜意识能够持续运作,这是第一点;

- 第二,潜意识能够作用于观察对象的一切现象。所以在前一个阶段,身体觉受没消失的时候,你用有意识警觉心的时候,你会发现,有时候念头观不住,跑了,有微细的念头观不住,走神了。

- 为什么会走神?因为是有意识警觉心,因为是选择性思维,选择性思维只能作用于观察对象的明显的表现现象,也就是只能作用于那些明显的念头,只能作用于那些明显的杂念,那些微细的念头根本观不住,所以就走神了,你觉得自己总是在走神。为什么总是在走神?因为你用的是选择性思维,你还处于这种散乱心的状态,你还处于咱们说的这种有意识的警觉,处于这种状态。

- 随着身体觉受的消失,这时候你开始进入潜意识的警觉,潜意识是作用于观察对象的一切现象的,那么在这种情况下,任何念头你都能够观得住,也就是平时你感觉很微弱的念头,这时候也能观得住,那些微弱的念头这时候好像放大了,这个念头没有强与弱的区别,所有念头都能观得清清楚楚,都能观得非常清楚,因为什么?因为潜意识它是一种均等的观察,它是均等的、普遍的作用于观察对象的一切现象的。所以在这时候会出现几种现象,就是:

- 第一,所有念头都观得住;

- 第二,所以的念头它的心力基本都是一样的,没有那种强与弱的区别,也就是没有明显与不明显这种区别,所以到了第二个阶段的时候,你会进入一种状态,那就是所有念头都能观得住,任何一个念头都绝不可能走神,这就从前面那个阶段开始进入后面那个阶段了,这种现象出现以后就表明你摆脱身体觉受了,你已经进入另一种状态了,进入“专注的静”这种状态了,这种状态在警觉心的作用下,警觉心是作用于选择性思维嘛,作用于这个念头的,那么所以这时候,其他念头将不再出了,也就是说,你经历了能够观得住所有念头之后,接下来你会进入一个没有念头的这样一个状态,在这种状态是一个专注力非常强的状态,它是一个“专注的静”的状态。

- 我们知道,潜意识是按照习惯进行运作的,前面的阶段你一直在观心、观念头,在这个地方突然没有念头了,没念头了你该怎么办?你会等待念头,也就是“等待”,记着这里第一个特征是“等待”;第二个就是,它再等待,这个念头还不出来,不出来于是你就急了,开始“寻找”,你会寻找念头,也就是这个地方会出现一个“等待”和“寻找”两种心理现象,正是因为你这时候在寻找,因为其他念头……你是潜意识警觉心嘛,所以其他念头又没有,你寻找不到,那么这时候你会反过来,会发现,哦,原来警觉心也是个念头,你会发现警觉心也是个念头,所以你会反过来破警觉心。警觉心破了之后,其他念头马上就产生,但这个地方还有一个反复,就是其他念头产生之后,你又观,它又没有,然后反过来再破,破了警觉心之后,这时候你有时候又会安住于破警觉心的这个观念,住于破警觉心这个观念后,但是你这时候已经能够反观嘛,反观那个,所以你会马上反观,这个“破警觉心”这里也是一个观念,所以你连它也破,这样连续破之后,你将不再住于咱们说的这种警觉心了,这里中间有一个反复的过程,这个将来你去实证的时候体验一下。

- 经过这个过程之后,你将真正地不再去习惯性地住于警觉心了,那么这时候念头会重新活泼起来。念头这时候重新活泼起来之后,你会进入住于思维本体的状态,在这种状态下你会感觉到很舒服、很美好,不再像之前你在观心的时候觉得很艰难,你总是在像那个警察捉小偷一样,像那个猫逮老鼠一样,一直警觉着在观那个念头的,你觉得很累,但这个地方一点都不累,非常美好、很轻松,很轻松,同时这些念头,每一个念头出来,它都表现得非常非常明显,也就是这些念头好像被放大了一样,非常明显,每一个念头出来之后,你都能清清楚楚看得到,而这些念头一出来,马上就消失了,你能看得到它,也就是你能觉知到它,觉知到它,它立即就消失了,也就是它自动出来、自动消失,这就是这里的几大特征:

- 第一,你能够自然、自动地安住于这种美好的状态,你会享受这些状态,同时这些念头每个念头出现都是等持咱们说均等的,因为这是潜意识状态嘛,潜意识作用状态,潜意识作用是均等的作用,它能均等地观到这些念头,选择性思维是无法均等的,所以你能够看到这些念头,所有念头的出来,它的心力基本是一样的,会自生、自灭,当然进入这种状态之后你就住于思维本体了。

- 那么佛教的修行到这个地方,也就是说回归如来藏之前,在这个地方也就完全结束了,接下来就不是你所能够操作的了,就必须等待外因,外因破除,破除之后就回归如来藏了。也就是我们的实证,到这个地方也就结束了,也就是说,住于思维本体这个地方,你就不用再去想别的了,然后它就完全去依靠外因了,外因然后一下子叫你回归如来藏了。

- 回归如来藏之后再去修行,那就完全都是自然而然的了,是自然而然进行,是无修而修了。不需要专门去修行了。至于怎样去修行,这就完全交给释迦牟尼了,释迦牟尼去做你以后的老师了。

- 所以就是观心这种方法,就是当我们住于思维本体之后,那么佛教的修行最核心的任务也就完成了。接下来,以后的实证也就容易的多了,非常非常简单了,因为以后的实证它就完全是和生活结合了,就是《六祖坛经》说的“佛法在世间,不离世间觉”,完全就是融于生活和生活结合。而你之前的修行,从根本上说是和生活脱离的,你总是把生活和实证对立起来,只有在回归如来藏之后,你才能真正地实现和生活的结合。究竟该怎样结合?这个咱们不再去谈,因为在你没证入那种状态的时候,怎样谈,那都是结合不了。接着咱们再看395页:

- (四)操作

- 操作要点:

- 1.不使用身体:就是破除身见,破除身体这个觉受,它的重要性和它的原理咱们都谈过了。

- 2.不住于“思维内容”(不使用“选择性思维”):

- 这个也是个原理。

- 实证分类:一个是动态中的观心,一个静态中的观心。

- 动态中观心那就是我们说的从禅定中下来,这样才可以在动态中安住于这种状态,那么在动态中的狭隘观心,就是我们一般的观思维,另一种就是观外境,观外境,比如说,你“看山不是山,看水不是水”等等,这些状态都属于动态中观外境。看399页:

- 静态观心

- 对我们来说我们能掌握的就是静态观心,动态观心你掌握不了,动态观心必须是经常住于高级禅定,就是禅定功夫非常厉害,这样在动态中的时候也能安住于内在的这种境界,必须有这种内在的境界才行,安住于内在这个平台,心不追逐外物,那么这种现象就是必须经常住于高级禅定,然后从禅定中退下来才行,如果你只是偶尔证入禅定,这个根本做不到的,偶尔证入禅定你是不可能在动态中安住于内在的这种潜意识境界的。

- 那么在静态观心中,就是我们刚开始说的,在静中啊,或者打瞌睡中啊,等等,在这时候用普遍性留意去观观察对象的最基本、最直观的特征,并通过观察对象的这个最基本、最直观的特征,慢慢地、专注地安住于思维本体,使这种专注力增强,那么这种方法也是要求就是我们延长这个实证时间,也就是说,实证的难易,取决于身体觉受,身体觉受如果能够快速消失,那么你实证就非常轻松,因为什么?你就排除了动极生静这个过程,这样你就很容易住于思维本体。

- 如果你身体觉受没法使它快速地消失,那么你将非常艰难,你将会在这个动极生静和静极生动这两端来回地摇摆,这个实证就是极其艰难的,是很不容易的。所以我们在观心这种方法中,我们一定要掌握一点,就是身体觉受的消失是成败的关键,在这个地方如果你要是做不到这一点,你的实证是非常艰难,这是实证必须解决第一个大问题;第二个就是你必须要了解原理,了解原理之后,你的观心才能准确无误地进行。

- 也就是说,观心这种方法,你要想让它能够轻松、准确、快速地成功,就要掌握两点:

- 第一, 就是身体觉受必须能够轻松消失;

- 第二, 就是你能够准确无误的掌握观心的原理。

- 只要你能够掌握这两点,那么“观心”就实在是太容易了,如果你做不到这两点,那就比较麻烦,如果做不到这两点,那么这个观心的过程就非常艰难,这就是像我们401页,直接观心。

- A直接观心:

- 直接观心的整个过程,都是因为你身体的觉受没法让它消失,所以你会频繁地经历这样一个过程,如果身体觉受能够让它消失的话,那你就不需要经历前面的那个阶段,前面的动极生静、静极生动啊,这样产生烦躁啊这种现象,你会很快就证入E、F、G、H这些阶段,很容易就会证入这种咱们说的住于思维本体这个状态。咱们看402页,

- 实证的两个阶段:

- 第一阶段就是“潜意识警觉心”,形成潜意识警觉心,我们要从刚开始的观心——有意识的警觉心,慢慢地转向潜意识的警觉心;潜意识警觉心形成之后,就进入第二个阶段,就是“破除潜意识的警觉心”;破除这个警觉心然后就进入了念头活泼的阶段。这是观心所要经历的这些阶段。

- 那么在404页:

- “专注的静”,这是为了和我们身体觉受没消失的时候那种“一般的静”去区别的,身体觉受没消失的时候,我们能住于静中,那是一般的静,这种静它容易出现“静极生动、动极生静”这种变化。

- 在过渡状态,在欲界定这个地方,“专注的静”它是无法出现这个“静极生动、动极生静”变化的,在这时候我们能够以长时的、持久的住于思维本体状态。

- 在405页,对这个“一般的静”,在这种情况下观心,会出现的几种现象,做了一个简单的介绍。这些现象我们在实证中的时候都会遇到的,都会一一遇到的。

- 406页,这几个阶段,这是按照一般人的观心,也就是你身体觉受无法快速地消失,是按着这样一个过程去经历这些阶段的,按照A、B、C这些阶段,它从根本上说都是在解决身体觉受的。这就是说我们说观心我们以前谈过的这就是《西游记》上面,观心也是在过两届山之后,观音菩萨才送给唐僧一个紧箍咒,那个紧箍咒就是一个收心咒嘛,他谈的就是观心,只有在过了两届山之后,你才能真正观得住,这个心才能回来,要不然这个孙悟空就不停地往外跑、不停地往外跑,心是很难收回来的。

- 在身体觉受消失之后,我们再观心就能观得住了,它就不会向外驰。我们说那个孙外公嘛,外公嘛就是从外而来的人,就是这个心,我们经常在向外的。在过了两届山之后,带了金箍咒之后,它就由外转向内,转向内,这个内指的是什么?就是思维本体,我们能够住于思维本体,能够安住于内在的境界了。

- 那个图,这几个阶段,ABCDEF这几个阶段咱们了解一下,按照书上的了解一下就可以了。这些过程我们在将来的实证中的时候都会一一的经历。了解这些过程并不是最主要的,我们最关键的就是要了解原理。至于这些过程其实是很简单的,因为这些过程是我们在实证中都会一一遇到的,遇到这些过程的时候,我们只要掌握了原理,那么这个过程就会很容易去掌握,很容易了解它的原理,这样实证就会很轻松。

- 下面咱们看412页这个表,这个表就是把我们“观心”过程中各个阶段念头的活动现象进行了总结:

- 第一格“共同点”就是“住于警觉心”,第二个就是“住于非警觉心”阶段。住于警觉心阶段,这个有一个从有意识警觉向潜意识警觉转化的过程,因此在这个阶段会出现一些不同的现象,之所以出现这些表现现象,那是因为有意识向潜意识不断地转化,是转化过程中所出现的这些现象,比如说,“难易程度”,第一个阶段,由于是有意识思维,所以念头你很难观得住,所以很难、很忙;第二个阶段,较难较忙;第三个阶段,就是较轻松了;当潜意识警觉心形成之后,它就非常轻松了。

- “走神”也是这样的,走神就是在你是有意识警觉的时候,因为有意识思维是选择性思维的高频活动状态,它只能作用于观察对象的明显的活动现象,也就是只能作用于明显的念头,所以这个阶段最容易走神。这个就是告诉我们一点,就是你觉得你对那个观察对象,如果你觉得你对它的所有的现象没法观得住,比如说,观心,观心因为它是观察这个念头嘛,有的念头观得住,有的念头观不住,这只能说明一点,就是你处于有意识状态,有意识思维没有向潜意识思维完成转化;比如说,如果观这个水滴的滴落,你总是感觉有时候观不住,那就说明你是处在有意识状态;观树叶的飘落,你觉得总是观不住,有时候能观到明显的部分,有时候根本观不住了,那是因为你处于有意识的状态。也就是有意识思维向潜意识思维的转化没有完成。所以这时候就要侧重于完成这个转化。

- 怎样完成这个转化?那就是“打瞌睡”是最快的,效率最高的。所以这个利用“打瞌睡”去实证,是我们作为居士来说是必须掌握的,因为居士是散乱心较重,在生活中各种事情非常多,所以“打瞌睡”实证是必须掌握的,这是一个最基础的。

- 这个表格就是我们要了解它就是“住于警觉心”这个阶段就是按照有意识思维向潜意识思维转化,有意识警觉心向潜意识警觉心转化,按照这样一个转化过程去分为这些现象的,所以不要被这些现象迷惑,要抓住它的本质。

- “观心的两种转归”,就是观心向那个方向转归?

- 1.主动转归:

- 主动的转归就是你主动地去做,你主动地想去解决这些问题,那么这就是习惯的原因,就是你平时你形成那种习惯了,所以到思维本体这个地方,念头自动生起的时候,有时候你会不由自主,这种习气、这种习性、这种习惯也会展现出来,所以你又会住于那种“不想让念头起”,你会又住于这种观念了。又住于这种观念之后怎么样?你就进入禅定中。所以在住于思维本体这个地方,想进入禅定是非常容易的,一转念,快速地就进入禅定了。

- 所以,你总是通过观树叶的飘落、观水滴的滴落,你觉得进入禅定太难了,怎么始终进不了,那么在住于思维本体这个地方,仅仅只是一个转念的问题,观念一转就进入禅定了。你总觉得释迦牟尼在弘法的时候,就是他那些地方一讲,然后下面人观念一转,纷纷证入禅定,你觉得这怎么回事的?人家能当场纷纷进入禅定,那样容易的,这就是在“观心”这个地方只要观念稍稍一转,只要稍稍加入这个观念,就能快速地进入禅定。将来大家到这个地方体会一下,这个进入禅定是非常容易的。

- 2.自动转归:

- 第二个过程就是“自动转归”,那么这时候就是咱们受外因作用,受外因作用之后,它会自动地转归。什么叫做自动转归?就是你不用做任何事情,完全任凭风浪起,这时候它会自动地去运作的,自动在外因作用下去转归的。所谓“主动转归”,就是你自己去做事情了,你主动去做事情了,主动去做任何事都是错的,在这里只要你主动去做,你就一定住于思维衍生状态,你就一定无法回归如来藏。所以在这个地方就是你必须让它自动转归,安住于这种状态。

- 怎样才能真正地持久地安住于这种状态?那就是原理,你了解原理之后,潜意识就会自动运作,你就安住于这个地方了。不了解原理,你就不由自主地又会随着它跑了,住于那个“解决念头”的观念了。咱们看414页中间这段:

- 通过以上分析我们可以看出,在“观心”实证的过程中,我们无法破除念头,同时我们也不能破除念头,相反我们必须使用念头,必须借助念头进行实证。

- 也就是在这个地方我们一定要了解,“观心”这种方法,从本质上说是借助“念头”进行实证的,因为我们在当前这种阶段我们必须借助某一观察对象才能成功,那么“观心”这种方法就是借助“念头”进行实证的,一定要了解这一点,“念头”在这里就像“树叶”和“水滴”一样,它是一个工具,是一个观察对象,没有它,我们就绝不能住于思维本体,所以我们一定要认识到,“念头”在这里是一种工具,并不是一个坏事。

- 如果不了解这一点,我们潜意识就会自动运作,怎样运作?我们大家都有体会,在生活中,只要你把某些事情定义为好与坏,只要你定义为“好与坏”,那么潜意识就马上运作了,它就会自动地排除那些“坏”的,所以在这个地方,只要你把“念头”定义为“坏”,那就不得了,那这个潜意识马上就开始运作了,它就会自动排除这个念头。所以在这里,我们一个非常重要的任务,就是一定要正确地认识念头,客观地认识念头,科学地认识念头,要知道在这个地方我们是借助念头进行实证的,念头在这个地方是工具,我们需要做的是借助念头安住思维本体,完成对这个“念头活动现象”的调整。

- 所以,我们千万不要像一般初学佛的人一样,总是使用那些极端的思想,总是使用那种二分法,就是用“对立”的观念去进行学习。不要总是把事物定义为好与坏,千万不要随随便便定义为好与坏,如果你这样定义的话,这个实证中就会出现一些障碍,潜意识会自动去运作,从而使你无法准确地进行实证。

- 那么过去的人在“观心”的时候,之所以无法住于思维本体,很难住于思维本体,就是因为在这个地方出现问题了,他总是把念头定义为好与坏,把念头定义为“不好”,总是在想办法破除念头,他总是在主动地想办法破除念头。他不了解这个念头究竟是怎么破除的,究竟应该怎么做,所以就完全按照经验主义这样去进行,那么这就非常难。

- 所以,你看“观心”这个方法其实是非常简单的,但它最难的地方就在于原理,原理掌握了,那个操作太简单了,根本就没什么可学的。所以就是在这几个地方,每一个地方它的原理都必须要牢牢地掌握,哪一个地方做得不好,你就很难成功了。我们看415页:

- B 间接观心

- 关于“间接观心”,这些我们了解一下就可以了。

- 我们看416页:

- (四)“观心”常见的几个问题:

- 01.宽心:

- 就是咱们社会上,就是心理学自我安慰的,阿Q的精神、精神胜利法啊等等,那么这些都属于这个宽心状态,都属于社会上一般的人们这种心理的自我安慰。这个咱们都了解,这个就不用多说了。

- 02.住心(住于“思维内容”):

- 住心就是住于某种观念,我们说的就是当前这种思维状态有三大思维内容,其中一个就是自动出现的念头,这些自动出现的念头,它是一种苦受,也就是我们能够感觉到它的苦,有的人说那个自动出现的念头有时候也好啊,你感觉到很美好,那因为你在当前这种状态的,你感觉到有的念头美好,但是当你进入禅定的时候,或者当你通过观无我能观到一对一对出现的念头,你观到那单一的和具体的人事物结合在一起的念头,当它们出现的时候,你就马上发现这是一种苦受,所以你不要是咱们一说这个念头它不好,你总是认为这个我们当前这些念头有的念头也很好啊,那是因为在这种状态,你处在一种波澜起伏的状态,那些坏的念头对你产生的心理影响更大,心情更不好,那些你认为好的念头,它只是心力稍弱了一点,两害相权取其轻,也就是说,当这些心力稍弱、痛苦稍小的念头出现之后,你会感觉到,哎呦,轻松了、快乐了,你这种快乐是一种比较的快乐,是和那种严重的痛苦想比较,痛苦减轻了你觉得这个快乐,这种快乐是一个痛苦减轻的一种所谓的快乐,并不是真正的快乐。

- 所以一定要了解这一个,就是我们当前只要你生活在那种念头状态,它就一定是苦,任何念头都是一种苦受,在禅定中你会体验得非常明显,也就是在禅定中,任何念头出来之后,你马上就会觉知到,它是把你拉下来的,这样你就会自动地去排除这些念头。而怎样排除这些念头?就是用观法,你会使用一个一个观法去破除念头。为什么你的观法能够破除这些念头?因为你的任何一个观法,它的心力都是比较弱的,你会选择是那心力比较弱的观念去破除那些自动出现的心力比较强的念头,这样你会处于一种相对的乐,安住于那种相对的美好的状态,但它毕竟是不究竟的,只有回归如来藏,才能够彻底地解决这些问题。所以这个就是住于思维内容,我们要了解住于思维内容,那么这时候住于一个一个观念了,这样我们就会证入禅定中,禅定中都是住于思维内容的。

- 03.实证目标错误:

- 实证目标就是我们很多人把“观心”的实证目标确定为“破除念头”,这是错误的,这是因为不了解原理,不了解原理,所以才会出现这些现象。

- 04.无法全面认识“念头”:

- 这就是对念头认识不够,第一是认识不到我们在这里“念头”是作为一个工具去实证的,认识不到它的积极的意义和它科学的意义,而总是按着习惯性的、狭隘的去认识这些。第二个就是认识不到我们观心它的分类,狭义的观心、广义的观心等等,认识不到观心的基本原理是为了解决这个思维内容的,是为了调整这个思维内容的,而错误地把观心定义为破除念头。

- 05.无法掌握实证技术:

- 在观心这个过程中,比如说,只有在身体觉受消失之后,我们的观心才容易成功,这些都无法准确地掌握,以及在和其他方法结合运用的时候,究竟在哪些环节才能够非常有效地转为观心,也就是这个各种方法的交叉进行无法掌握。当然这个是一个实证经验的问题,你必须经过一段时间的实证,各种方法掌握得比较好,这样你才能够在各种方法之间非常自如地进行调整。我们的实证之所以有时候觉得很难,因为你好多方法都是不能够熟练地掌握,如果很多方法你都能够很熟练地掌握,那么这个实证就很轻松了,在这个实证过程中可以在任何的状态进行实证,比如说,在散乱的时候怎样实证?在静的时候怎样实证?打瞌睡的时候怎样实证?等等,在任何情况下我们都可以实证,当然也包括就是在身体觉受没消失的时候怎么实证,身体觉受消失之后怎么实证。

- 06.不知不觉住于情绪化念头(心理状态):

- 就是不知不觉就住于情绪化的念头了,这就是对那些思维它的分析不够,这就是观心你有时候觉得比较艰难,这个也是一个重要因素,因为你对思维认识不够,所以思维现象认识不到位,所以就会随着这些观念走了。在实证中可以说是对我们障碍最大的,就是我们无法深入地、全面地认识我们当前这种思维状态它的思维的现象,所以结果怎么样?就不由自主地随着当前这种思维现象走了,走了,然后就失败了。419:

- 07.习惯于“判断”:

- 总是在不停地判断啊、判断,这个也属于对当前这种思维现象认识不够导致的。

- 08.在“观心”中正确对待“境界化念头”:

- 对这些境界化的念头就是你不了解这些观察对象它具有很多特征,你总认为就是我这个观察观察对象,那它观察对象就是唯一的,就该这样随便观就行了。所以我们就是一定要认识到,观察对象具有很多特征,对其不同特征的观察将引导我们证入不同的状态。就像我们以前说的“观呼吸”,“呼吸”也具有很多特征;观海潮音,海潮音也有很多特征,假如观音菩萨在观海潮音的时候,他不是住于这个外界观察对象的生灭这个特征,那么他将无法住于思维本体,无法回归如来藏。

- 所以我们在这个地方一定要明白,就是这些外界的一切的物质境界,它之所以能够作为境界化念头去使用,那是因为它具有最基本、最直观的特征,反过来,也只有当我们去观察它的最基本、最直观的特征的时候,这些境界才能够称之为境界化念头,要不然是不能称之为境界化念头的。因为我们把它称之为境界化念头的目的,是服务于观心这种方法的。

- 09.不了解潜意识是按照“暗示”进行运作的:

- 这就是我们不了解潜意识的运作规律。

- 10.在实证中,要灵活地调整实证方法:

- 这个就是在不同阶段出现这些现象的时候,我们应该怎样去交叉进行,同时要了解,就是“观心”也是一个广义的,从根本上说“观心”就是调整思维内容,所以只要你是在观察思维内容的,那就是观心。你也不能把观心狭隘化,比如说,这里举例就是,观腿疼啊等等,当然这个观腿疼在这里就是为了解决身体觉受的,同时它也是观心,所以在观腿疼这个时候,其实就是属于一个观心,同时为解决身体觉受的,但这里要了解一点就是,只能是观苦受才是的,如果你要是观乐受,不是的,因为什么?观苦受,痛苦的东西我们会自动规避的,潜意识会自动规避的,所以不随着它走,所以这时候你能够住于思维本体;如果这时候你是观乐受,比如说,观这个气机,这个气机很美好,那就不行了,那就不属于观心了,那形成住心了,随着思维内容走了。所以就是对于身体这一块就是,如果你想使用身体这一块去观心的话,也就是观心中去观身体觉受的时候,你只能观身体的苦受,而不能观身体的乐受,因为这个潜意识是非常不得了的,你观乐受就自动随着它走了,你要观苦受的话,它就能够自动地安住于思维本体。

- 11.在“观心”中找不到念头了:

- 那么这就是第一个阶段,就是静,在静中。另一个阶段就是潜意识警觉心形成的那个阶段。

- “观烦”:

- “观烦”这一个就是分为两大阶段:

- 第一,就是在你“烦”没有产生的时候,如果你的“观心”功夫非常好,这些念头你都能观得住,那么这个“烦”它自动就不会形成了;如果这个“观心”的内容你观不了,也就是有的内容你分不清,你就随着某些念头跑,这时候你会进入一种烦的状态。烦的状态,我们要了解,在最烦的时候也是最专注的时候,在这时候你要耐心地观这些念头,一个一个耐心地观,每一个念头都能观得住的话,那么很快这个“烦”将会破除。要不然你就会随着某一念头走,这样你就会失败。

- 所以我们一定要了解,“观烦”其实对我们来说也是很重要的,因为什么?就是我们刚才说的烦的时候是专注力最强的,在最烦的时候专注力最强,就和那个腿疼一样,最疼痛的时候也是专注力最强的时候,也是最容易成功的时候。所以如果你的决心、你的毅力、你的耐心足够强,你可以借助观烦进行实证,借助观烦进行实证效率也是非常高的,你会在“烦”过后,很快就会进入一个较高的状态,进入一个专注的静的状态,那么这种情况下,实证将非常轻松,也很容易成功,所以我们一定要认识到这个“烦躁”对我们观心来说也是非常重要的。

- 那么怎样才能观烦观得住?这就要求我们必须对念头要有深入地认识,比如422页这些,要了解、认识这些念头,比如说,希望的心、判断的心、失望与自责啊这些观念、这些念头,等等,只要你能够把这些念头进行详细的分类,那么观烦你就一定能观得住,如果你对这些念头你认识不够,那么你肯定会随着某一个念头走,最终观烦就失败了。所以对于观烦来说,我们一定要了解的是我们都能观得住,我们有时候之所以失败,那是因为我们对某些念头你认识不了,只要你能认识了,你就一定能够成功。所以我们在使用观烦这种方法的时候,我们一定要注意把侧重点放在对这些念头的分类上,对烦的时候出现的各种心理现象进行分类、进行认识,那么这样在观烦中很快你就能够全部观得住,观得住然后烦就自然消失了。同时由于这些现象你都能观得住,什么情况下才能都能观得住?就是潜意识作用情况下,也就是只要你认识到了,潜意识会自动运作,它会自动观得住,反过来都观得住了,那么潜意识专注也就是自然形成了。

- 所以我们一定要了解,这个利用观烦去实证也是非常重要的、非常关键的,这也是我们必须掌握的。

- 这也是咱们以前说的就是任何现象都可以用来实证,你不要把它定义为好与坏,只要你善于利用的话,那么你这个实证效率就会非常的高,你的实证也会很自由、很洒脱,要不然的话你总是拘泥于某种方法,在这个实证过程中,你始终不敢越雷池一步,你总觉得,哎呀,那个方法我不敢随便改变,稍稍一变可能就错了,等等。如果你要是原理都了解,那么你在实证过程中,就是在任何现象下都可以实证,在散乱的时候也可以实证,在昏沉的时候也可以实证,等等,在任何境界下都能实证,而且还都能够轻松地实证。这个是对于观烦。

- 观烦这一个就是,如果你要是确实观不住的话,那也可以使用一些心理方法,比如说,最烦的时候你有一个观念“我要下坐,不证了”,那么这时候你可以告诉自己,世人很痛苦,那些世人都是在等死的,下坐之后难道和世人一起去等死吗,陪着人们去等死吗,等等,可以用很多很多这些观念,然后去这样实证,或者,比如说,你要发心就是,你是为救度众生啊,成佛也不是那么容易啊,像地藏菩萨那样,然后发很大的决心,就是为救度众生,在这种决心的作用下,你也能够解决这个烦躁。所以这是用心理的方法去解决这个烦躁的。

- 总之来说,在我们的实证中,每个人都要经历这个烦这个过程。怎样解决这个烦?以及怎样利用这个烦去进行实证?这个是我们必须去研究的,要不然的话你总是败于那个烦上。我们大家可以想一下,自己哪一次失败不是因为烦才失败的?因为失败无非是两种因素失败嘛,第一个失败因素就是烦躁,第二个失败因素就是睡着了,一个是散乱,一个是昏沉嘛。

- 对于烦躁这一个,是我们绝大多数人失败的一个重要因素,因为什么?我们既然去实证,决心都是很大的,那么这种决心因为它容易激发有意识思维,所以最容易使你进入烦躁中,所以也最容易失败于烦躁的,所以这就要求我们必须解决烦躁,必须深入认识它。这也就要求我们在实证中对于任何问题、出现的任何现象,都决不能泛泛而论,要是泛泛而论的话,你就把这个问题就掩盖了,这就像我们做科学实验一样,你在实验中出现的任何现象都一定要把它记下来,记下来,然后是一定要研究它、解决它,然而我们许多人在实证中不是这样的,出现问题之后,马上责备自己,啊我这根基不行啊,等等,总是这样,通过这种方法掩盖问题,那你就不容易成功了。所以我们说科学实证,其中包括一点就是用科学的态度进行实证,并不仅仅是操作技巧的问题,而是态度的问题。

- 那么在烦躁这个,425页,这个分两个阶段,这个咱们简单看一下就行。

- 第一个阶段就是有意识专注阶段,第二个阶段就是潜意识专注阶段。当然这个也是我们在实证中要经历的。

- 今天咱们谈的就是观心,咱们就这样谈了一下。下去之后就是把这中间它的一个一个环节、一个一个原理,一定要深入了解,也就是说,我们一定要把观心所有的原理,一定要把它全部搞明白,搞明白之后你再去观心,因为观心很容易操作,最关键的是它容易出错,是这样,所以说是你一定要把观心它的实证的重点放在对原理的掌握上,不要去急于这样去实证,没必要急于实证,因为这个观心是很容易操作的,都知道,都会操作,最容易错的就是原理,所以一定要把原理一条一条列出来,全部搞明白了,然后再去实证。

- 那咱们今天就到这里吧。大家都早点下。

实证方法/观心.1475730601.txt.gz · 最后更改: 2016/10/06 13:10 由 admin